【老地质话地质】忆海南富铁找矿会战

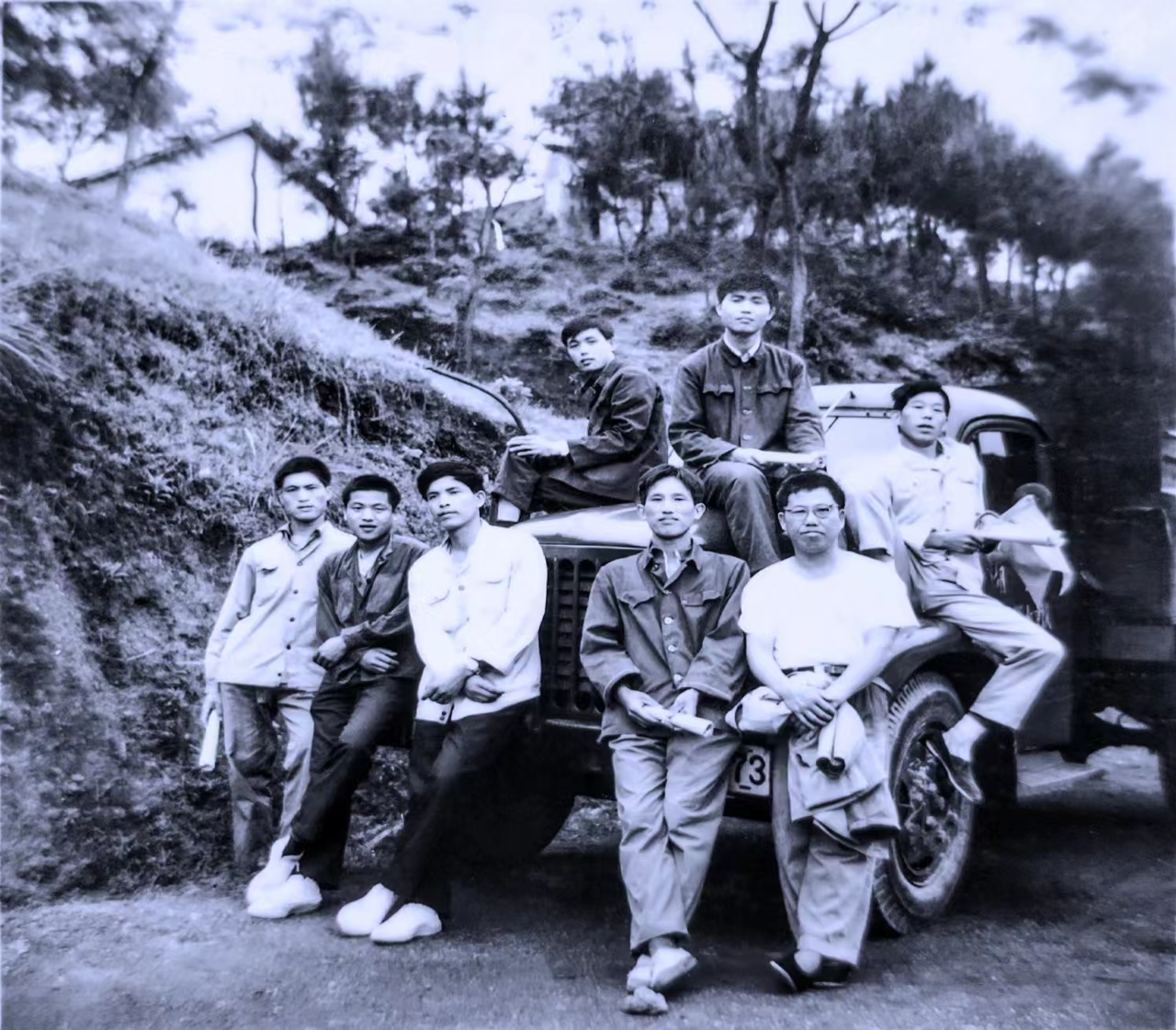

谨以此文献给参加一九七六年海南富铁矿会战的勘探队员

一九七六年初,我们十位同学从长沙冶金学校毕业,到原湖南冶金地质勘探公司报到,恰好赶上了冶金部海南富铁找矿大会战。

这次会战由冶金部牵头,联合中国科学院及几所高等院校和华东、中南、华南数家地勘单位,对海南昌江石碌铁矿外围的军营和七叉地区周围数百平方公里范围,开展大规模地质找矿会战。上世纪70年代,国家建设缺乏钢铁,海南石碌铁矿是国内为数不多的大型露天富铁矿。1976年4月,湖南冶金地质勘探公司从206、235、217、238、246勘探队及地研所抽调了六十多名精干人员组成会战队,赴海南参战。我们的生产任务是石碌矿区南边羊角岭--霸王岭林场四十平方公里物化探地质普查。

测量不易

海南铁矿位于五指山山脉,找矿区域树木参天、植被茂密,开展野外工作极为不利,控制测量尤难。测量仪器设备落后,没有GPS、光电测距仪,只有光学经纬仪、森林罗盘仪、花杆、标尺、测绳等,计算也只能采用最原始的计算工具对数表和算盘。

找矿先期的首要工作是控制测量和基线测量。找矿区域属重丘地区,山上森林茂密,山下布满2米多高的荆棘和飞机草,给控制网选点工作带来很大的困难。选点时,地图标定的点无法与实地对照。找点时,要花很长时间在无路径的密林绕来绕去,即便带着罗盘和指南针也时常迷失方向,甚至几小时后又绕回原地。

测量完成选点埋石后,最艰巨的工作是清除目标障碍。其中,有一个山头的树木和藤蔓最费时费力,要用柴刀和斧头砍,有几棵要三四人才能合抱的树难度太大,只能到当地林业部门借来两把大钢锯,十几个人轮流拉锯,两三个小时才能放倒一棵。

一个多月的“折腾”后,虽然使测点通视了,但每个人手上都磨出血泡和老茧。还好,我曾下放农村当过五年知青有些劳动基础,否则不是当逃兵,就是要累倒。那些老同志,如217队的屈金龙、文师傅等,更是冲锋在前,令人钦佩。

苦中有乐

测量物探基线及桩点放样,打基线要在前面砍出一条两三米宽的直线,以便摆设仪器观测测量。当时,会战队在当地请了三十多个民工协助工作,发给他们每人一把柴刀,砍树开路。

森林内蛇虫野兽很多,野猪和蟒蛇时常出没,但经常伤人的是黄蜂,一被惊扰就群起而攻之,因此从事野外作业的人均不同程度被蜂蜇伤,时常脸颊肿成面包样,眼睛都睁不开。测量小组长许进先工作时被庐峰咬伤了手背,肿得像馒头,伤口疼痛难忍,半个多月才痊愈。

海南属热带雨林,受海洋气候影响,每天必有阵雨,野外也无避雨之处,因此干活时被汗湿了衣服晒干后,中途又被雨淋,身上的衣裳总是干了又湿,湿了又干。

为了节时增效,我们的午餐都是用饭盒带点米和咸菜,在山上捡点柴搞野炊。虽然生活和工作都很艰苦,但大家不仅毫无怨言,而且有说有笑,不时有劳动号子和欢乐小调响彻在山林之中。

荆棘让路

七叉找矿区虽无高山,但局部石灰岩地层形成陡峭的山峰,使找矿工作更困难和危险。测量组的大组长欧师傅,测量的一条测线正好穿过长约200余米、高约50余米的老虎山。常年风雨侵蚀下,老虎山西北面发育成一道如刀削般的绝壁,山脊狭窄,很长一段宽度不足一米,山脊上的风化岩石形似刀片,疑似传说中的刀山。

为按时完工,欧师傅与小组长分成两组,以山顶为中心,分别从两端测量测线。然而收工后,久等不见欧师傅,驾驶员戴绍兴开着卡车,载着我们沿线呼叫寻找,在经过老虎山下时,终于听见从绝壁下传来欧师傅微弱的声音。我们一边让戴司机开车回驻地接队医,一边组织队员准备救人。

简易公路位于距老虎山绝壁200多米的开阔地,长满密密麻麻的荆棘,大家不顾被刺挂破衣服、刺破皮肤,立即挥舞柴刀砍开荆棘。老队员廖荣生更是一马当先,大家合力砍开了一条一米多宽的通道直达事故点。欧师傅昏迷在距地面约三米高的枯藤蔓下,藤蔓上一根碗口粗的干树枝已被砸断,一根牛皮裤带断成几截散落在周围。万幸的是,欧师傅从悬崖上摔下来,正好跌落在这片枯藤蔓上,虽伤了腰,但还是捡回一条命。

后来,大家干劲越来越大,形成你追我赶的氛围。最终,会战队仅用十个月就完成了全部工作。冶金会战指挥部高度评价工作成果,表扬来自毛主席家乡的湖南会战队是一支思想作风好,专业技术过硬的勘探队伍,并号召指挥部全体向湖南会战队学习。

十二月下旬,会战队成员分批返回湖南。一九七七年元旦前,我们十位同学到新组建的湖南冶金物探水文队(湖南省有色地质勘查局二四七队前身)报到,并开始新的工作。(文图/朱建民 编辑/姚 岑)

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号